11月16日,是“后福”进京的第六年。作为世界上唯一一尾在人工环境中生存的野生中华鲟,她是北京海洋馆的超级明星。回溯她的生活史,其苦难之多,有如一曲悲怆交响曲,而她的存在,延续着一个物种1.4亿年的进化历程。

中华鲟,以中华命名,必有不凡之处,它们是长江里的“水中国宝”。为了抢救这一濒危物种,三代人,努力了40年。不过,后福家族至今仍处于生死存亡的边缘,自2013年开始出现洄游产卵中断后,2015年又中断,2017-2020年连续中断。作为长江中的旗舰物种,它仿佛在提醒人们,“长江病了,而且病得还不轻”。

今年起,长江流域“一江两湖七河”十年全面禁渔,中华鲟会回来吗?11月9日,30余位专家在长江边启动为期两个半月的寻觅,对他们来说,保护中华鲟不仅仅是保护一条鱼,也检验着长江生物多样性和水生态保护的成效。

在北京海洋馆,有一尾叫“后福”的野生中华鲟,她体长3.5米,重达280公斤,形似鲨鱼,背部有铠甲,肚皮一片雪白,悠然地在池中游曳,姿态宛若女王。

周围的20多尾鲟鱼,都是她的“后辈”——人工养殖的子一代和子二代中华鲟。它们和后福不一样,从出生起就是池鱼,虽然有的已届壮年,但没有一尾比她更大,也没有一尾像她那样,见识过大江大海。

作为世界上唯一一尾在人工环境中生存的野生中华鲟,后福集万千宠爱于一身。在海洋馆的这6年,她有专门的饲养团队,吃的是精心调配的“营养餐”,定制的“鲟鱼汉堡”里还不时添加些“补品”;另有专家团队定期为她体检,及时评估健康,稍有不适,都要组织会诊;作为馆里的超级明星,她更是粉丝无数,孩子们点名要看这尾“资格比恐龙还老的鱼”,要看从白垩纪繁衍至今的神奇动物。

但在北京海洋馆馆长杨道明眼中,后福是一个“悲壮”的存在:中华鲟一族虽然经历了一亿四千万年的沧海桑田,但在2010年已被列为“极危”物种。后福如同“最后一个武士”,不管命运有几多坎坷,都在为族群的存亡,顽强地活着。

多年研究,让科学家们大致复原了后福的生活史。她的野外生存,几乎每天都在与危机较量,其生命力之强,令人感叹,佩服。

后福诞生于古鲟类一个显赫家族。1963年,我国著名的鱼类专家伍献文,在研究了长江鲟鱼的生活习性后,首次在学术论文中,把有10块背骨板的鲟鱼冠名为“中华鲟”。他认为,这种鲟鱼体型最大,有“长江鱼王”的美称;它们的生活习性也很奇特,在长江上游孕育,在东海、黄海和渤海成长,成年后又千里迢迢地“海归”,到出生地寻根、产卵,最具“爱国精神”。

后福出生时,中华鲟已美名远扬,成了鲟鱼的中国代表。在全球现存的27种鲟鱼中,中华鲟不仅生长最快、个体最大,它还是见证过山移海动、恐龙灭绝、人类崛起的“活化石”。

上世纪70年代,后福的妈妈怀着80多万粒鱼籽,尾随着万余尾成熟的兄弟姐妹,从大海出发,逆长江而上,历经3000公里,回到了“故乡”——金沙江宜宾段的一片卵石滩,并在此繁衍生息。

绿豆大小的鱼卵刚从妈妈肚子里倾泻而下,铜鱼、圆口铜鱼、黄桑鱼等鱼类就展开一场盛宴,九成以上的鱼卵成了天敌的腹中餐,仅有夹在石缝里的“宝贝”逃过一劫。

一周后,躲藏在石缝中的鱼卵孵化了。刚刚出生的后福,依靠基因引导,向着光亮处前进,和千万小鱼苗一起奋力浮出水面,就像一朵朵“小水花”。

这些小水花,顺着江水漂流到了长江石首江段。这里食物丰富、水流不急,后福与同伴们暂时休息,长到手掌那么长,又继续顺江而下,以每天6到8公里的速度奔向大海。第二年6月,后福终于到了上海崇明岛附近,而同行的伙伴,历经大鱼捕食和人类捕捞,已经寥寥无几。

又经过两个多月的咸淡水转换,小后福勇敢地出海了。大海虽然辽阔,但传承的记忆,引导她来到舟山海域,在这个鱼虾贝类大量聚集的渔场,她不断地觅食,与海流拼斗,最终成长为体重300余公斤的水中蛟龙。

转眼间,后福已经15岁了,到了这个年龄,她便像着魔似地寻找着记忆中的长江口,踏上了艰险的洄游之路。

基因告诉她,这是一段艰难旅程,她要顶着巨大的水流,逆江而上,在深潭越冬,而且要在不吃不喝的情况下,完全依靠自己的体能,完成这项历史使命。从出发到产卵结束返回海洋,整个生殖周期平均需要18个月,其间消耗掉大约35%的体重。

基因不能告诉她的是,人类已经让长江有了翻天覆地的变化。葛洲坝水利枢纽工程截流前,中华鲟的“产房”在长江上游,重庆至金沙江屏山之间的约600公里江段中,共16处。1981年截流以后,原有的产卵洄游通道被阻断,直到1983年,人们才在坝下发现了两个新的产卵场,面积仅为之前的1%。

中国水产科学院长江水产研究所(简称长江所)危起伟研究员告诉记者:“葛洲坝至庙咀这段长约4千米的江段,是目前为止唯一已知的中华鲟产卵场,也是中华鲟自然种群得以延续的希望所在。”

后福能找到这里吗?能适应新环境吗?是否曾在新的产卵场里生儿育女?谁也不清楚。还好,她没有像有些姐妹那样,因为无法找到去金沙江的路,而一头撞死在葛洲坝上。

每隔两三年,后福只要养足力气,就会不顾一切地回到长江碰运气。2013年,后福30多岁了,个头长到了3.1米,已经鱼到中年,但她看到族群日渐衰微,不得不冒着高龄产妇的风险,义无反顾地再次与同伴逆江而上。

这次,能陪伴她的野生中华鲟只有不足100尾了。据研究人员估算,1970年代,中华鲟的繁殖群体数量在1万尾左右,1980年代,约2000尾,1990年代约400尾,21世纪初则在200尾左右,2010年以后,资源量下降到不足百尾。

三峡工程蓄水后,后福们又遇到了新麻烦。水库的滞温作用,再加上全球气候变暖的大环境,数据显示,1980年至1983年、2002年至2005年、2013年中华鲟产卵期(10月至11月)的平均水温分别为16.2℃、17.8℃和23.8℃。水温陡然上升,导致稳定了近20年的繁殖期向后推迟一个月。

科研人员发现,哪怕指标只是稍微浮动,这些敏感的鱼妈妈都宁可“白跑”一趟,也不愿草草产卵。水温太高,让后福的性腺很难发育到V期,即便空有一肚子鱼卵,她也没法生产。

正当后福焦急地在大坝附近游动,不知道如何是好时,粗重的渔网将她紧紧裹住,她越是拼命挣扎,滚钩就陷得越深,沉重的螺旋桨打来,她感觉力气在身体内快速的消散,意识慢慢地模糊……

后福放弃了,渐渐进入沉睡状态,她唯一的不甘,是腹中的鱼卵还没产出。

“厚福”活着就好

2014年11月15日9时许,武汉渔政接到电话,有渔民误捕了一条近700斤重的大鱼,地点在武汉新洲,长江阳逻双柳街江段。

长江所人员立即赶至现场,这条20年来发现的最大的中华鲟已经翻了白肚,无法保持身体平衡,全身更是伤痕累累,鼻孔撕裂,头部、唇部、鳃部和尾柄有多处伤口,还有一些是陈年旧伤。

多年的救助经验,让长江所对这一紧急情况早有预案。经过专门车辆6小时的长途运输,后福于当晚10时抵达湖北荆州太湖中华鲟保育基地。

基地里,以危起伟为首的专家早已准备就绪,彻夜治疗后,这条奄奄一息的大鱼总算脱离危险。危起伟给它起名“后福”——“大难不死必有后福”,这也是他从事研究30余年来,第一次给鲟命名。

此后,经过药物治疗、潜水护游、侧翻纠正、人工造流和液氧增氧等不间断的护理,一个多月后,后福终于基本恢复了健康。但是,她的性腺退化了,腹中的鱼卵已经重新转化为能量逐渐消失。

让人心痛的是,后福虽然捡回一条命,但她心里的伤口仍难愈合。小小的池子里,她漫无目的的向着一个方向游动,如同行尸走肉一般。更糟的是,她一直在绝食,已经完全丧失了生存的欲望。

让野生中华鲟在人工环境下开口摄食,可谓世界级难题。在中国,只有北京海洋馆在长江所专家的指导下曾经完成过这一任务,把后福送到北京,可谓最后一招。

2015年11月14日,北京海洋馆派王彦鹏前往湖北荆州,与长江所共同转运后福。后福从湖北荆州出发,千里跋涉,于11月16日抵达北京海洋馆。

与此同时,在葛洲坝下那块唯一的产卵场,已经连续三年,找不到中华鲟产卵的迹象了。“没有子嗣,物种灭绝只是时间问题。”危起伟忧心忡忡,希望后福能活下去,为这个物种带来福气。

但后福已经没有意志坚持了。即便有大量通过人工“保种”而长大的同类伙伴,有1400吨的水体,有4米水深的大池子,但她仍消极对待,不吃不喝。

为了迅速与后福建立关系,王彦鹏等饲养员,每天与后福一起漫游,常常在水下一待就是几个小时,但她就是不理不睬,对投喂的食物也视而不见。

为了保住她的命,饲养员们不得不采用灌食方式,将高能量的食物与药物调配好后塞入后福口中。后福虽然被动,但对食物并没有抵抗,就像一个慢慢等死的人,已经不会有任何抗争了。

慢慢地,后福发现,每天都有奇怪的生物在水中陪她,还会不时轻轻抚摸她的背,喂入口中东西也恢复了她的体力,她这才接纳了新家。毕竟,这里没有湍急的江水,没有危险的海流,更没有致命的渔钩渔网。

2016年2月,后福终于主动开口进食了,专家和饲养员们都松了一口气。他们相信,后福又重燃了对生命的热望。

神奇的是,她的身体再度成长,隔年(2017年),后福的性腺再次发育,到2018年,她的体重已经从来的231公斤加到了280公斤。

在海洋馆里生活了6年,后福快40岁了。王彦鹏说,这只是估算,因为“它太珍贵了,想让它能好好活下去,所以没有取它身上的材料鉴定年龄”。如果是在野外,由于残酷的优胜劣汰法则,她已经接近生命极限。能在海洋馆安享晚年,她可以活得更长一些,但用人类的年龄换算,她也是鲟鱼家族中的老奶奶了。

6年来,专家们一直在苦苦地为她找寻着同伴,从2017年到2021年,动用了所有可能手段,包括声呐探测、食卵鱼解剖、江底采卵、水下视频等,但那绿豆大的黑色鱼卵却再难寻获。而2020年洄游到长江的中华鲟,据测算只有13只。

没了鱼卵,也就没有了新生命。危起伟说,“这意味着未来最小的中华鲟可能就是2016年出生的。按照最保守估计,这批2016年的中华鲟最大能活40岁,也就是再过35年,野生种群将宣告灭绝。”

“有人认为,中华鲟毕竟是和恐龙同个时期的物种,对于人类近些年的活动,它应该是有适应能力的。然而事实上,他们的估计过于乐观了。”历经三十余年的努力,却眼睁睁地看着这一上古遗孑走到如此境地,危起伟既不甘心,也不死心,“毕竟,在我们这一代人手里灭绝,实在说不过去”。

不过,不得不承认的是,随着自然种群的急剧衰退,随着国家禁止科研捕捞,后福很可能是最后一尾与人类如此亲近的野生中华鲟了。

如今,“后福”已经改名“厚福”,人们希望它福泽深厚,健康快乐地活着,只要活着就好。

“女王”的祸福

比起长江中的其他大型鱼类,中华鲟仍是幸运的。

他们的命运虽然被葛洲坝改变,但对这一物种的关注和大力研究也始于葛洲坝。至今,还有部分水电行业人员和鱼类学家认为,葛洲坝救鱼是中国水电工程生态保护的“标杆”或“样板”。

建坝之始,就有关于“救鱼”问题的争论,那场延续了十多年的争论最终把白鲟、长江鲟和四大家鱼、铜鱼等排除在救护对象之外,只针对被认为受影响最大的中华鲟提出了一系列保护建议。

当时有两种方向:一种是建议修鱼道,让鱼能够穿过大坝到上游去繁殖;另一种是采取禁捕、人工繁殖、放流以保证物种的延续。最后采取了后一种方法,主要是这种办法当时的苏联搞过,很有成效。

建坝后,让人们始料未及的是,中华鲟竟以一种惨烈的方式抗议。1982年1月,葛洲坝截流后的第二年,原水产总局接到报告:中华鲟因上溯产卵繁殖的本能,撞于大坝造成死伤的数量很多,一位在宜昌蹲点的“一机部”人士说:真是遭罪呀,得想想办法抢救中华鲟。

之后,在葛洲坝工程之下,设立了中华鲟研究所,作为水利工程对中华鲟的一个公益性的补偿,主要是搞人工繁殖放流。

黄真理在国务院三峡办工作多年,曾参与组织协调三峡工程相关的生态与环境保护工作,他认为,“围绕葛洲坝救鱼,长江所和中华鲟研究所等相关科研机构开展了大量工作,包括放流700万尾以上;全人工繁殖技术取得突破,中华鲟‘保种’成功;建立了自然保护区,加强渔政管理;取得了一批获奖研究成果,造就了一批人才;凡此等等,成绩斐然,可以说葛洲坝救鱼是有成效的。但葛洲坝救鱼的‘初心’和目标,应该是维持中华鲟的野生种群,从这个意义上来说,葛洲坝救鱼又是失败的。”

2003年,三峡工程蓄水。此前,中华鲟每年产卵两批次,而此后,产卵次数减为一次,产卵时间也向后推迟了一个月,产卵数量同时也在逐渐减少。

2006年秋冬季节,葛洲坝为了扩大通航能力又实施了一项工程——在江中修建一道纵向的坝体——江心堤,这道堤坝压住了中华鲟仅存的两处产卵场中的一个。同时,江下槽开挖取浅滩卵石,又破坏了中华鲟唯二的另一个产卵区。

那年,从10月12日起一直到10月底,渔民像梳头一样在江里上下穿梭往来了近20天,仍见不到一条中华鲟的踪影。

研究中华鲟的专家们知道:红色警告已经亮起,留给他们的时间不多了。然而,大众对中华鲟的危机仍毫无知觉,“女王”的出现,刚好敲响了警钟。

“女王”是2005年早春,因为受伤而搁浅于江滩边的。她身长3.4米、体重近700斤,已经身怀六甲。

科研人员将其捕捞上岸后,运回湖北荆州基地,费尽心机地进行人工催产。一个星期后,她顺利排卵,黑色的鱼子自产道喷薄而出,倾泻如注,足足接满28个脸盆,有100多万粒之多!

当时的人工增殖技术仍需要依赖野生亲鱼取卵,取卵之后,亲鱼的生命往往就此结束。在她之前,已经有很多鱼在人工产卵后死去了,或者为了得到精子而必须赴死,以人的观点看,他们算是为种族延续而牺牲了。

不过,这条大鱼的运气格外好,一条被媒体称为“中华鲟女皇”的大鱼死了,她接替“女皇”进京,住进了北京海洋馆用鲨鱼馆改造的“月子房”,成了社会关注的宠儿、大众的明星,也有了“女王”的名号。

5月底,绝食数月,暴瘦160斤的女王终于放下架子,开口吃了几条活鲫鱼。“我们高兴坏了,逢人便讲。”杨道明说,这意味着人工繁殖走出了“为保种而牺牲”的困局。

如何让她再一次产卵,又成了困扰专家们的下一个难题。2007年4月22日,已经长到451公斤的女王和一尾160公斤的野生雄鱼一起放归长江,人们期待它们能子孙满堂,挽救整个中华鲟家族。

这种特殊的使命,让人们对女王的放流格外重视。放归当日,千人相送,各大媒体纷纷进行了报道。

为了取得理想的实验效果,工作人员在女王身上安装了声呐装置,从葛洲坝到长江口,布设了15个固定监测站,同时还准备了两艘快艇移动追踪。

女王的信号时断时续,最终入海。更令人激动的是,2008年,她又从大海成功洄游了。“当脉冲信号在江阴段被截获时,我们非常兴奋,信号先后经过南京、铜陵、九江、武汉等监测站,却在大坝下消失了。”

同年10月14日,“女王”抵达葛洲坝下数天后,被渔民捕杀。“宜昌派出所抓到一伙鱼贩子,一共杀了11条中华鲟,11条啊,我们的鱼就在里头。”危起伟难掩伤感,长江所超声波标志的中华鲟亲鱼,有3尾入海后回到长江繁殖,均被误捕后致死。

2007年标记跟踪的“MZ0713”,是体长2.6米的雄性中华鲟,“我们记录了它完整的生活史,从江河到大海,一共707天,2009年洄游时我们一路追踪。信号过了铜陵,快到岳阳就失去了。”几天后,岳阳江段传来消息,一条中华鲟被渔网缠住死亡,正是MZ0713。

另一条被植入标志牌的中华鲟,于2014年11月25日出现在葛洲坝大江电站9号泄洪口,“脑袋都被打碎了,尾巴被扯掉半截,身上骨板多处受伤……”

“太糟心了。”危起伟说,中华鲟成熟缓慢,雄性最早8龄成熟,雌性最早14龄成熟,一生仅溯洄四五次,每次“回家”都九死一生。沿江滩涂湿地被大量的人工建筑物占用,从葛洲坝到长江口,“一路上很难找到歇脚的地方”,密集的船舶造成超过半数的中华鲟被撞伤,污染的加剧使长江口的幼鲟出现肝癌病变,而“遇难”和误捕依然较常见。

正是有了这些前车之鉴,后福被留下来。一方面是为了防止再次受到伤害或者死亡,另一方面也是希望保护好这一尾野生亲本,用作科学研究。

《中华鲟拯救行动计划(2015-2030年)》当中,极为精炼地概括了“中华鲟产卵频率降低、洄游种群数量持续减少、自然种群急剧衰退”的原因:水工建设、航运、捕捞、环境污染等各种人类活动的影响不断加剧,中华鲟资源持续下降。

“淇淇”与白鲟

提起后福,人们还常常想起另一位“长江女神”——淇淇。

1980年1月,一头受伤的雄性白鱀豚在城陵矶附近被渔民捕获,并运往武汉进行人工饲养,幸而恢复健康,冠名“淇淇”。

通过媒体的报道,白鱀豚的珍稀性被公众所知,其形体优雅、大脑发达、声呐系统灵敏,“具有超过大熊猫的科研价值,观赏价值也很高”。邮电部当年发行了两枚白鱀豚特种邮票,“水中大熊猫”的称呼开始流传,其预知风雨的能力,使它有了“长江女神”的美名。

2002年7月15日,人工养殖了22年的淇淇被发现沉睡于水底,死时体长2.07米、重98.5公斤,约25岁,是世界上存活时间最长的4头淡水鲸类动物之一。

它在存活期间享受了大熊猫一般的尊荣,护理费用在2001年就达80万元,平均每天2100多元;它“去世”的消息被国家通讯社加以报道,养护它的科研机构收到了大量的唁电唁函。

但淇淇一直是孤独的,多年来,为其寻求配偶的努力没有成功,其精子未能保存,繁殖研究被迫终结。两年后8月的一天,有人在南京的江滩上发现了一具白鱀豚的尸体。后来的调查表明,那是这个物种最后一次出现在人类的视野中。

2006年11月,中国和瑞士发起了针对白鱀豚和长江江豚的联合科考。翌年,考察报告发表于《生物学快报》,结论是白鱀豚灭绝了。

不过,希望它存在的念想依然强烈,民间仍没有放弃找寻的努力。2018年4月,世界自然保护联盟再次提议将其定为野外灭绝,但是,“在中科院水生所鲸类保护生物学科组组长王丁等专家和许许多多志愿者的努力下,提议未获通过”。当年11月更新的名录里,仍然列为“极危”等级。

白鱀豚的结局让人们“吸取了教训”:一定要保护好长江中剩下的最后一种鲸豚类动物——长江江豚。与性情“高冷”的白鱀豚相比,江豚愿意与人亲近,也被称为“水中精灵”和“微笑天使”。

然而,根据2006年到2012年的持续调查,专家判断,如果不实施有力保护,长江江豚也将在15年内走向灭绝,为此呼吁人工“保种”。不过,即便把“长江江豚拯救计划”写进了2017年的中央一号文件,江豚至今仍未实现全人工繁殖,“保种”形势依然严峻。

在系统性恶化的环境中,“最后的拯救”往往是徒劳的。

2019年12月23日,国际期刊《ScienceoftheTotalEnvironment》在线发表了推断白鲟灭绝的论文。作为那篇论文的通讯作者和指导老师,危起伟知道这是一颗炸弹。

随后几天,他果然被蜂拥而至的电话淹没,有时深夜12点还在接受采访。不过,记者们大多没听说过这一物种,甚至连一些权威媒体在报道时,也将白鲟的照片错放成了匙吻鲟。

从化石记录上看,白鲟比中华鲟还要古老,它曾出现在《诗经》里,直到20世纪70年代,它们在长江也不罕见。白鲟因为有着长长的鼻子而称为“象鱼”,与俗称“腊子”的中华鲟和唤作“黄排”的胭脂鱼一道,被现代四川渔民形容为“千斤腊子万斤象,黄排大得不像样”。

2002年12月11日,有渔民在南京下关江段意外捕到一条伤痕累累的白鲟,农业部下令不惜代价抢救,南京市还专门召开了“国宝白鲟抢救新闻通报会”,但它于人工养殖29天后,撞进水池管道夹缝中死亡。

半个月后,四川宜宾南溪县,一条3米多长的白鲟撞进渔民的大网受伤,随后,包括危起伟在内的专家赶到现场救治。

这条鱼的伤势并不特别严重,专家们曾考虑过,是否将其留下作为科研使用,但白鲟“健泳、凶猛、饕餮”,又有撞死的先例,只得给它装上了追踪器,放流长江。

当时,长江所在长江上游还没有科考船,危起伟使用的是渔业部门提供的小快艇,在追踪的第四天夜里,快艇在迷雾中触礁,而次日就是除夕,因此过了两天,快艇才修好。但等到快艇重返江面时,这条白鲟已没入茫茫江水。专家组在长江上游至上海来来回回搜寻了8年,再也没有接到过它的信号。

连危起伟都没想到,这是人类最后一次接触白鲟。几年后,在重新分析上世纪八九十年代的那些目击事件时,他才明确地意识到,白鲟在1993年就已功能性灭绝了,即永久失去繁殖能力,未来必然灭绝。

“等我们相信自己有能力去了解和帮助它时,它却再没有出现了。”从2006年开始,为白鲟准备的救护船就在长江上漂荡,一个完整的应急体系也时刻保持运转,但白鲟再没出现过,人类失去了挽救这一物种的最后时机。

危起伟等人在论证中写道:可以肯定地宣布长江白鲟已经灭绝,时间大约在2005年,最迟不晚于2010年。但在荆州太湖基地,看着白鲟标本,他仍不舍微茫的希望,只说:“这么雄健美丽,这么有灵性的动物,说不定藏在哪里了,现在我们研发的鲟鱼借腹生子技术,只要再有一条活体,我们就有可能恢复一群白鲟。”

“初闻即是永别”,媒体给白鲟灭绝起了一个令人心酸的标题。

“长江病了”

“1988年被列为一级保护动物的白鱀豚、白鲟、中华鲟、长江鲟,如今只剩其二,中华鲟与长江鲟则极度濒危。这不仅仅是鱼殇,更是河海之殇。中华鲟的存亡,是长江以及近海生态系统状况的重要指标。”危起伟说。

值得注意的是:作为江海溯游的大型鱼类,中华鲟由海入江,带来了海里的物质,其中约有35%消耗于长江,20%是卵,15%是消耗脂肪后的排泄物。这些稀有的海洋物质,将有益溯游江段的生物多样性。

过去,长江是淡水渔业的摇篮,水产种质资源的宝库,1954年的捕捞量近43万吨。现在长江里的鱼还有多少?用渔老大的话说,“从70、80年代的一网下去,船都承不起,到现在的一天出去到江上,捞不到10斤,可能连油费都搞不回来。”

鱼少了,种类也少了。从2017年持续至今的“长江渔业资源与环境调查”结果表明,长江流域历史上曾经分布着442种鱼类,其中特有鱼类186种,但此次调查未发现的有124种,占近29%;未发现的特有鱼类达83种,占原来特有鱼类种数的44.6%。

“长江三鲜”(刀鱼、鲥鱼、河豚)中,鲥鱼自1994年就没有被捕获的信息,野生的河豚到21世纪初已很难看到,刀鱼已难以形成鱼汛。“四大家鱼”(青、草、鲢、鳙)的捕捞量从30多万吨降到1万多吨。

从知名不知名的稀有物种到常见的经济鱼类,长江“无鱼”日久。

与此同时,长江从过去的“孤帆远影”,变成了世界上最繁忙的“黄金水道”。这条黄金水道还串联起世界上最长、也可能是最为壮观的工业走廊和城市走廊。高密度,代表着高度繁荣,也会让作为生命之河的长江感到窒息或疲惫。

一个非常典型的事件:2008年,长江宜昌中华鲟自然保护区(省级)由原来的80公里变为了50公里,核心区由50公里缩短为现在20公里。

缩短的这几十公里主要是在宜昌猇亭。当时,宜昌市正在建立猇亭临江工业园区。保护区面积缩小后,一些工厂就处于保护区外,便于审批。

危起伟还记得当时的情况:专家咨询会实际是“专家同意会”。几家科研单位起初都不同意,但无可奈何,包括院士,最终同意了缩减保护区面积。

时任宜昌市委书记郭有明已于2014年被立案调查,但造成危害已无法挽回。2018年,经过多方努力,50公里的保护区延长了10公里,但也仅限于此了。

无数种力量构成了无数种威胁,这些威胁又相互叠加,甚至形成乘数效应。进入21世纪,长江这一地球上的第三大河,作为一个巨型生态系统,已经濒临崩溃。

“长江病了,而且病得还不轻!长江生物完整性指数到了最差的‘无鱼’等级。” 2018年4月26日,习近平总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会时强调,坚持共抓大保护,不搞大开发,把修复长江生态环境摆在压倒性位置。

伴随着“共抓大保护”认识的提升,长江生态环境保护的新政频出。

曾经“化工围江”的宜昌市,如今腾出近千米岸线,江边垂柳依依。

今年7月30日通车的宜昌伍家岗长江大桥,位于葛洲坝下游15公里,在中华鲟自然保护区的缓冲区内。为了使中华鲟洄游不受影响,大桥最终采取了主跨一跨过江的方案,不在水中建桥墩,为此多耗资1亿元。

长江口,是中华鲟的“幼儿园”。为了保护小鱼苗们,2020年6月,上海专门为中华鲟立了一部保护法,这在地方立法史上尚属首次,开创了国内为特有物种立法的先河。

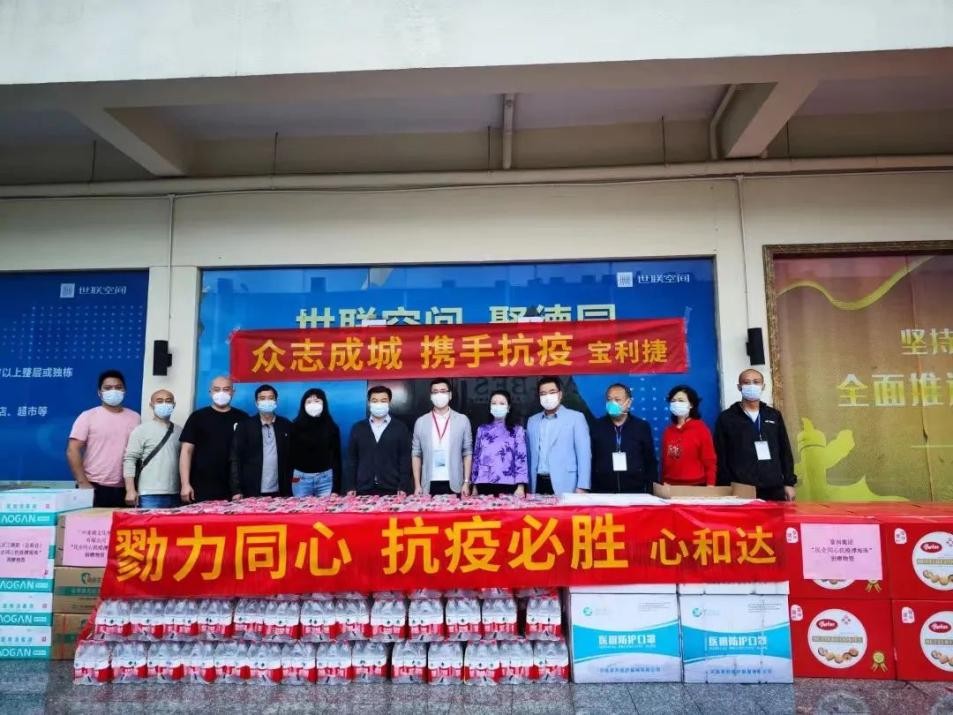

上海市人大农业与农村委主任委员孙雷在接受《方圆》杂志采访时说,从最初的犹豫,几方博弈,到最终达成共识,付诸表决,中华鲟立法历时两年多。“其中的过程可谓一波三折,眼看着这部条例要黄了,又被一次次救活了。”2020年,新冠疫情暴发,加速了这部法的进程,大家清醒认识到,人与动物应该和谐相处,立法保护中华鲟正当其时。

作为中国第一部流域法、特别法,《长江保护法》于2020年12月审议通过,今年3月1日起正式施行,长江流域的保护又上了一个新台阶。

十年禁渔

为了挽救长江水生生物多样性,今年1月1日起,长江流域“一江两湖七河”等重点水域正式开始为期十年的全面禁捕。11.1万艘渔船拆解、23.1万渔民退捕上岸,“人退鱼进”的历史转折开始了。

对于这一政策,危起伟期待已久。在两次渔民捕捞调查中,他发现,长江的实际捕捞量和真正的传统渔民已经非常少,“人们吃的鱼,绝大多数都是人工养殖;而随着年龄的增长,老一辈传统渔民已经逐步‘退休’,‘渔二代’的捕捞技术和捕捞意愿与父辈已不可同日而语;同时,非法捕捞、骗取柴油补贴等行为屡禁不止”。

十年禁渔后,长江会好吗?中华鲟会好吗?

“在全面禁渔之前,部分保护区已经先行禁捕。很多短生命周期的鱼,比如‘长江三鲜’之一的刀鲚,种群数量明显上升,这证明禁渔的效果已经开始显现。不过,禁渔只是一个‘抢救方式’;十年,对于长江大保护来说,也只是序章。”

“对中华鲟来说,这恐怕就是最后的机会了。”危起伟希望,利用十年禁渔期,让已有的3000余尾中华鲟子一代充分发挥其繁殖效能,实施规模化增殖放流。“唯有这样,中华鲟自然种群在10年至15年后才可能恢复!”

由于全人工繁育大功告成,在很多人心中,有了大量人工子嗣的中华鲟已经安全了,甚至还有一种声音,担心放流的数量太多了。其实,根据专家评估,40年来虽然放流中华鲟700万尾以上,但对野外种群的补充“收效甚微”。

危起伟分析说,上世纪80年代到90年代初期,放流的是还没有开口摄食的小鱼,这些“小水花”难以成活,是无效放流。40年来,真正“有效”的放流群体,是137.21万尾已经越过了死亡高峰期的稚鱼和幼鱼。

这样算下来,每年放流量实际平均不到4万尾,最多的一年,不过放流了10万尾,较国外同类放流规格数量上差了十倍甚至百倍。

一个可以用来借鉴的例子是,从1961年到1991年苏联解体之前,苏联在伏尔加河等河流放流人工繁殖的三大主要鲟鱼(俄罗斯鲟、闪光鲟和欧洲鳇子代),每年放流数量都在百万尾至千万尾数量级。后来,他们在恢复这些鱼类自然繁殖方面取得了成功。

根据现有数据,放流幼鱼的成活率不足3%,再以需要补充的数量倒推,一年至少应放流300万尾。然而,养一条亲鱼一年需要一万元,养一条巴掌大的小鱼也要十元,放流300万尾,意味着每年千万元的庞大支出,没有国家级别的中华鲟增殖放流和资源修复计划,单靠企业和科研单位很难负担。

“数量越大,希望越多。”10月底,记者在荆州太湖基地的中华鲟繁育车间看到,整齐排列的大水缸正在进行水循环增氧,密密麻麻如同蝌蚪一样的中华鲟幼鱼在直径约2米的大水缸内自由欢快游弋。

连日来,在荆州基地内,两批约30万枚人工受精卵孵化成功。11月,隶属三峡集团的中华鲟研究所也传来喜讯,今年孵化鱼苗48万尾,创全人工繁殖规模新高。不过,这两个数字相加,依然与300万尾相去甚远。大多数专家持悲观态度:“人工干预力保中华鲟自然种群延续的希望几近破灭”。

“中华鲟仍然处于困境,需要关心,需要投入。”危起伟急切地说道,“不能等啊,中华鲟会老、会死,再过十年,3000余尾中华鲟子一代就被熬死了。”

以现在的技术,即便一切无可挽回,后人仍能见到中华鲟。不过,如果真的丧失了野外种群,人工种群也会随之退化。

自然环境下,成年中华鲟雌性应该在500斤以上,才有足够能量完成迁徙和繁殖。但长江所的700条年龄在13-23岁中华鲟子一代里,只有两条达到了400斤,其余的体重都停留在了200斤甚至以下。

“对江海洄游的鱼来说,这个池子还是小了。”危起伟理想中的养鱼场,在三峡库区和舟山群岛,不过这种“陆—海—陆”的人工繁殖模式,需要巨大的资金和政策支持,尚未实现。

“救鱼,也是救人。”他总忘不了一位老渔民在金沙江畔讲给他的传说:古时,江边山寨人家穷得揭不开锅,有一年,这里来头大鳇鱼(中华鲟的古称),看到竹排上有一个即将水葬的女孩,气若游丝……大鳇鱼得知女孩是饿死的后,就一头撞在狰狞的怪石上,鲜血染红了江水。这头大鳇鱼,让山寨人足足吃了18天。

借着这份“初心”,他想为鱼儿们多争取一些事:有一天,长江中游与上游能重新连通,中华鲟可以荣归故里;宜昌至武汉的新航道得以实施和运行,鱼与船分道而行;长江建立国家公园,让中华鲟真正起到长江水生生物伞护种的作用……

真到那一天,也许,中华鲟又会成群结队地回来了。

(原标题:江海待鲟归)

(记者:孙文晔)